中古マンションのリノベーションで、リビングの床の次に悩んだのが水回りの床材!

我が家で採用したフロアタイルについて紹介していきます。

“タイル”という名称ですが、磁気や陶器ではなく塩ビ製の床材で、もともとは店舗用の床メインで使われてきた素材のようです。

木質のフローリングに比べると安価で様々な柄が発売されています。

水回りの床をフロアタイルにした理由

リビングなどのメインの床材は挽板のフローリング、個室は合板フローリングなのでどちらも木質系な我が家。

↓ リビングの床選びはこの記事に書いてます。

水がかかる場所はフローリング床だと水がかかったまま長時間放置していると痛みの原因になりやすいのです。

それに、キッチン床は醤油やコーヒーなどの色のついた液体で汚れやすい!

磁気や陶器のような固いタイルという選択肢もありましたが、

高級感はあるものの、硬い(お皿を落とすと割れやすい)・裸足だと冷たいというデメリットがあって子供も小さいしスリッパもあまり履かないので避けました。

フロアタイルのデメリットは、自然素材ではないので傷が味にはならないし修復するというよりも張替えになること。

床暖房にも基本的には非対応です。

キッチンは石目調の明るいフロアタイル

キッチンはフローリングのすぐ横に貼るので決めていたフローリングとの相性を考えて、

サンゲツとTOLIのメーカーカタログから気になる色のカットサンプルを取り寄せて検討しました。

濃い色にするか、明るい色にするかでかなり迷いました。

明るい色が好みだけど、キッチン天板は明るいグレーでキッチンパネルもグレーなので全体のメリハリがなくぼや~っとした印象になるのかなと。

でもフローリングとフロアタイルのサンプルを合わせた時に好きな印象だったのはやはり明るい方。

決定したフロアタイルが直前で廃盤だと知って大慌て!

一度決めた床材があったのですが、廃盤!!

(ちなみサンゲツ スパニッシュライムIS-710という品番)

工事の途中でカタログが変わってしまったようで、実際に内装工事をする頃にはありませんでした…

工事途中で現場監督さんから連絡があって、慌てて選び直しました。

内装材は1~2年でカタログの変わるので、計画期間が長い注文住宅では選んだのに廃盤になってしまう事がよくあるみたいです。

【決定したフロアタイル】

サンゲツ ボルゴーニャ IS854

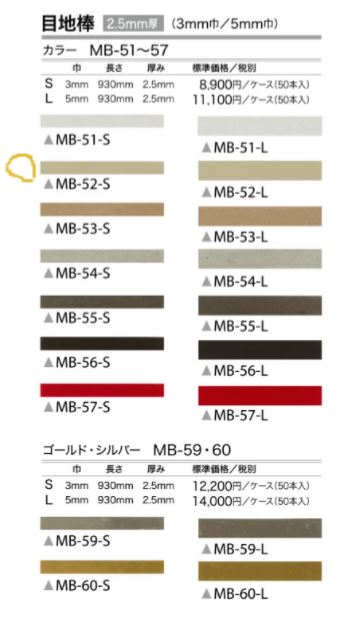

目地棒 MB-52-S

目地棒はフロアタイルの4辺に目地のように貼っていく部材で、

店舗向けなので住宅で採用する人はあまりいないようです。

でも目地棒があると本物のタイルみたいに見える!

目地棒は全ての色を実際に確認してコントラスト弱めの馴染む色にしました。

フロアタイルは色そのものも大事ですが、表面の質感でもかなり印象がかわります。

最初に気になったのは、凹凸が激しいタイプ。ボコボコしてマットな感じだったし、

ツルツルピカピカのフロアタイル(実際多い)よりも好みとはいえ、汚れが落ちにくそう。

滑りにくそうではある…。結局ほどほどの凹凸のものを選びました。

機能ではなく好みの世界なのでこっちが正解!はないのですが、

実物サンプルと広い面の施工例の写真、両方をよく見て触って確認するのが大事だと感じました!

実際に貼られたところ。気になる目地棒の汚れは?

キッチンに貼られた感じはこうでした↓

思ったよりも大理石調っぽい・・・?!と最初あんまり気に入ってなかったのですが、住んでいるうちに慣れました。

上品だし45cm角というサイズも丁度良いんです。

余談ですが工事のときに目地棒を裏表逆に貼られそうになったという事件もありました↓

目地といってもフロアタイルとの厚みの差はなくて(どちらも2.5mm厚)タイル張りにあるような目地の“溝”はありません。

フロアタイルに目地棒を入れることで貼り手間がかかって施工費が若干上がってしまいましたが、目地棒なしで貼るよりも断然高級感や石の雰囲気が出るのは間違いないです。

おススメできます。

目地棒を躊躇するという人は、わずかな隙間に水が浸入していくのを心配するんじゃないかな…??

住み始めておよそ3年半、目地棒が熱や水気のせいで浮いたり隙間のせいで汚れが溜まったりということもなく、目地棒のデメリットは気になりません。

隙間じゃなくて目地棒そのものは、真っ白や真っ黒の品番よりも中間色の方が汚れは目立たなそう。

でもフロアタイルって本当に汚れが落ちやすいから壁やフローリングと比べると全然汚れてないなーという印象。

キッチンがフローリングってどうなの??

うちは対面キッチン(二列型のペニンシュラ)なのでフロアタイルを選びましたが、アイランドキッチンや壁付けキッチンの場合はダイニングやリビングともっと一体感があるので床の切り替えはかなり悩むんじゃないでしょうか??

個人的にはキッチンがフローリングでも水ハネ汚れはすぐに気がつくしそんなに気にならないのでは?と思っています。

意外と気にする人がいないダイニングこそ、子供の食べこぼしがダイニングテーブルの下で死角になって気づきにくかったりしますよー!

我が家がもし対面キッチンじゃなくて壁付けだったらフローリングをキッチンまで貼り伸ばしてもらったと思います。

ひと続きの洗面・脱衣室・WICはすべて同じフロアタイルに

洗面、WIC、脱衣室の床も木のフローリングではなくフロアタイルにしました。

こちらは目地棒なしにしています。

狭い空間で、すべて引き戸で繋がっているので普段は開けっ放しにしておくことが想像できたので、

スッキリさせるために3つの空間で同じ品番のフロアタイルを選びました!

【決定したフロアタイル】

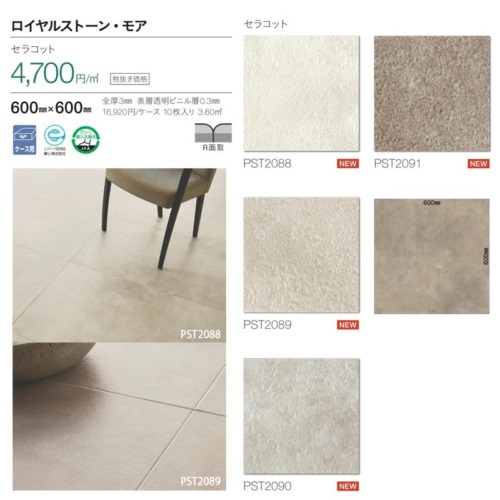

TOLI ロイヤルストーン・モア セラコット PST2090

モルタル風なのか、キッチンで選んだ物に比べると色が均一。

よく見ると濃淡があるので丁度よい具合です。均一過ぎると傷や汚れが目立ってしまうので。

特徴は、R面取という加工。これもおすすめできます。

60cm角の4辺が丸くカットしてあるので、並べて貼った時に線のようにみえるんです。

こんな風になりました。

引き戸で区切られている空間は同じ床材にするのが無難です!これは本当に違う色にしなくて良かった・・・!

狭いし。笑

R面取りだけでなく角ばった面取りのフロアタイルもあって、そちらもおすすめ。

丸みがない面取りは目地棒みたいに見えます。

廊下フローリングとの境目は、引き戸の下のところでアルミの見切りを入れてもらいました。

キッチンもトイレも全部コレ。夫の好みでアルミになりましたが私も気に入ってます。

トイレの床は、つなぎ目が出ないようにあえてクッションフロア!

トイレは、フロアタイルではなくクッションフロアにしました。

クッションフロアは住宅用で賃貸アパートなどの水回りにもよく使われているので、馴染みのある人は多い素材。

フロアタイルと同じ用にフローリング風やタイル風があります。

クッションフロアの特徴↓

- クッション性があって柔らかい

家具を置いた跡が残りやすいというデメリットもありますが、長時間立っていても比較的足に負担が少ない - フロアタイルと比べて安価

1平米あたり1,000~2,000円程度ですが、クッションフロアの方が安価に施工できる - 1枚の幅が広い

フロアタイルは45cm~90cm角ですが、クッションフロアはおよそ180cm幅。

(30mほどのロール巻になっているので必要なm数だけカットして購入できる)

トイレの幅が90cmくらいなので、幅広という特徴のおかけで継ぎ目なしで貼ることができます。

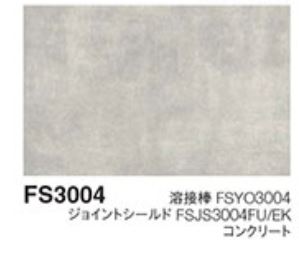

こんな感じ。モルタル風のグレー系です。

ちなみにトイレ本体は床から浮いているTOTOのレストパルF。クイックルワイパーなどで掃除がしやすいです。

ちなみにトイレの床については最初、掃除のしやすさだけでなく臭いの事も考えてTOTOのハイドロセラフロアという陶器床の商品を検討したこともありましたが金額面で断念しました。

選んだクッションフロアの品番はTOLIの【マチュア FS3004】です。

2019年に選んだので今は廃盤になってます。

選んだメーカーはTOLIですが、クッションフロアはサンゲツのHフロアが一番柄が豊富でした。

写真でみると木目調が特に本物に見えて、LDKの床もコレで良いのでは?と思えるくらい安っぽくないのが凄い。

でも実際に検討する時は絶対にA4サイズのサンプルを見て触って確認しないと危険。

サンプルブックには5cm角くらいの実物が貼ってありますが、ちょっと小さい…!

床材は近くにショールームがあれば少しでも大きいサイズを確認したほうが良いです。

フロアタイル、クッションフロアの使い心地

リビングや廊下の挽板フローリング(表面が無垢)と比べると、特に気を使うことなく過ごせています。

キッチン、洗面、トイレ、脱衣室は全て水が飛んでくる環境なのでよく水滴が床に落ちています。

撥水性があるので床に染み込むことはなく水滴が表面に残って気が付きやすい⇒気づいたら拭く という流れ。

目地への水の侵入も特に気になりません。

以前の賃貸が全面フロアタイル貼だったので床に直接座ると冬はつめたい夏はベトベトしやすい、家事で歩き続けると足が痛くなってくる…などデメリットを感じていました。

新居では水回りだけなので、座ったり長時間過ごすこともなく適材適所という感じで使い分けることができました。

気になることといえば「ヘアスプレーを使うと床が滑りやすくなる」

「入浴後に足を拭かずに走ると転びやすい」これです。

ヘアスプレーは拭けばまた滑りにくくなるし、足を拭かないのは1~2歳の子なのでどうにかなると思います。

フロアタイルが住宅によく使われるようになったのがおそらく2000年代からなので、経年劣化については少し心配ですが、比較的貼り直ししやすい素材なので何とかなるかなと思っています。